新京报漫画/陈冬

一家之言

如何确保业务的快速发展与控制之间的平衡,是平安与考验。

11月27日,中国顺利批准在上海建设消费金融公司。

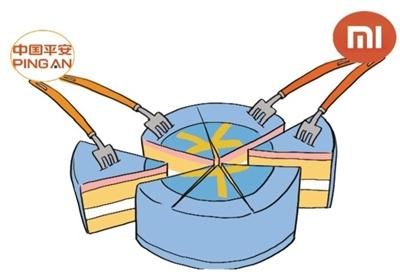

面对兆元规模的消费金融市场,传统银行、网络金融平台、金融科技公司等机构都在其中扭转头角。 不仅是平安,小米也以消费金融这一“蛋糕”为目标。 重庆银行保监局也刚刚发布《允许重庆农村商业银行成立重庆小米消费金融公司》,同意该银行成立重庆小米消费金融公司。 重庆小米消费金融公司有望成为第25家经认可开业的消费金融公司和第28家取得许可证的消费金融公司。

截止到今年8月,在国内取得消费金融许可证的机构共计27家,其中4家已得到认可,但尚未开业。 从许可证数量来看,还是稀有的资源。 对于平安、明名等企业来说,买到车牌就意味着要抢在有利的位置。

2018年,品牌消费金融公司的增加资金激增。 预计每年有10家持卡机构完成增资或增资,增资额超过88亿元。 仅12月份一个月,联合消费金融、长银消费金融将分别从28.59亿元、3.6亿元增加到48.59亿元和10.5亿元。 现在品牌消费金融公司的增资,既可以巩固资金基础,扩大业务,为用户服务等投入更多,也为后来者构筑了很高的竞争壁垒。

另一个趋势是,一些大型互联网企业跨越国界入场,如今的顶尖、美团、手机程序、DDT等,大型互联网企业有大量的用户流量,通过高频短视频、信息流、快递、出租车等场景,服务、产业链,大量的用户行为数据 运用自己的数据分析能力,挖掘种子用户,融合消费金融业务,构成自己的差异化竞争力。

对于平安、谷子来说,面向强烈的竞争对手,必须在业务扩大、服务能力等方面做好准备。 以平安为例,虽然在金融方面资源较多,但以往偏向信用等传统金融(例如平安银行),但在消费金融方面,需要面对用户信用和资产审查难度倍增等难题。 另一方面,小美金融依赖于小美手机和LOT业务,已经配置在信用、资产管理、保险上,但消费金融的场面更加复杂,关系到用户的多样性。 如何确保业务的快速发展与控制之间的平衡,是平安与考验。

消费金融业务的安全性仍需企业重视。 根据中国中央银行11月22日发布的信用卡贷款支付业务统计数据,截止第三季度末,全国银行卡信用总额为16.99兆元人民币,比上月增长4.11%。 信用卡逾期半年未偿还的信用总额为919.16亿元。 因此,消费金融企业在追求市场份额、迅速创新的同时,也必须忽视用户的基本素质,避免贷款率上升。 这不是只要拿到车牌就能放心的。

□楚天(财经评论家)